| 1952年松本市立開智小学校に入学 |

|

当時我輩のような障害者がすんなりと入学できたかは知らないが、養護学級という身体の弱い子供達(我輩が記憶している限りどの子が病弱なのか判断しかねる)のクラスに我輩も足が不自由の為入れた(頭も少々悪かったかな?)。学校の行き帰りは母親がクラス入り口の廊下まで送り迎えして貰い気恥ずかしい思いもした。

通常1クラス50人弱であったが養護学級は20人と少人数クラスで先生が皆に目が届くように作られたのかな。昼の給食には必ず”カンユ”を呑まされた(カンユ・・めがねカンユとお菓子カンユがあったと思う、栄養剤・ビタミンAらしい)これがマズイ・マズイ・・・・何の為に呑んでいたのか?

親父が商業デザイナー(かっこいいい言葉かもしれないが、新聞広告・チラシ・ポスター等のデザイン作成)をしていてその作品を見たり、作成途中を観たりしていた影響か判らないが、自然に絵に興味が湧き広告の裏に絵を書いたり、お菓子の空箱で模型を作ったりしていた。中でも汽車(当時は電車は無く全て蒸気機関車)が大好きで駅の操車場とか駅構内とか蒸気機関車を必ずいれ絵を描いていた。

あのメカニック的な構造がたまらなく好きで、ピストン・シリンダー解らない処は駅へ行ったり、絵本を見たりして限りなく本物に近い絵を描いていた。学校で○○絵画コンクール・△△ポスターコンクールに作品(何ていう代物ではないのに)を出して頂き絵の具等を景品によくもらった。

しかし将来親父の後を継いでデザイナーになろうと言う気はさらさら無かった。

小学校の遠足は親が同伴してくれた。近い所は父親が自転車で目的地まで乗せて行ってくれ仲間と合流、また少々遠いところは母親とバスに乗って現地で迄行き仲間と合流、弁当を食べ遊びまた帰りは仲間と別行動で帰校。修学旅行は学校の計らいで兄を同伴させてもらえたので仲間と同じ行動が出来た(汽車の乗り換え時間が少なかったり、長い道のりを歩いたりの時は兄とか先生が我輩を背負ったりしてもらい本当に有難かった。修学旅行の定番、枕投げなどの経験もしたし思い出の多い小学校生活を堪能させてもらった。

小学4年の頃伊勢町から宮渕町に引っ越した(刃物やは”デパート”の一角に店を出し、父親の仕事場{デザイナー}もデパートの一角に持った)。学校へは兄が車の免許を取りスクーターで送り迎えしてもらった(我輩のためにかなりお金を掛けさせてしまった様だ)。 足の訓練・手の訓練の為か、足ふみオルガンを買ってもらいファーファーブーブー音楽らしき事はやっていた、音楽の時間にある曲(曲目は忘れてしまった)を自己流で演奏しほめられた(その頃から音楽には興味があったかも知れない)。

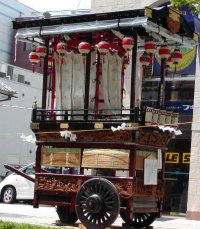

毎年、梅雨が空けると7月24日は天神祭り(深志神社)には舞台(山車)が各町内から天神まで練り歩く、そのお囃子を小学生が演る為、7月に入るとお囃子の稽古を小学生のいる家庭を持ち回りで練習する、6年生が”おんど”といって5年~1年生は絶対服従しなければならない、厳しい稽古が終わると「おやつ」それも”おんど”が配分、しっかり上下関係{良くも悪くも}を小さいうちから植えつけられた(現在は年上の方を敬う精神が薄すぎる様に思 われる)。24日の朝は年番が、舞台小屋から町内の定位置へ設置する、我々小学生は舞台に乗って遊ぶ(神聖な場所という事で女の子は絶対に舞台には乗せなかった、多分男の子が大勢いた為かも知れないが?)

我輩は朝から、自然現象と昼飯以外は舞台に乗りっぱなし。

高い処から下を見下ろすのが余程快感だったのか。夕方7時頃から伊勢町3丁目・2丁目の舞台が1丁目に到着、伊勢町1・2・3丁目と連なって巡行、天神通り入り口には博労町の大きな舞台が待っている、天神に入る順番が博労町・伊勢町1・2・3・本町1・2・3・4・5と決まっていた途中から中町1・2・3・飯田町1・2・小池町が天神通りで合流する。狭い天神通りは舞台と人波でぎっしり、ドンドン、カッカ、ドン、カッカ ッカ、ドンドン、カッカ、ドンドン、カッカ、ドンドン、カッ、ドッドン、「いっよ」、ドンドン、カッ、ドッドン、「いっよ」、ドンドン、カッカ、ドンドン、カッカ、ドンドン、カ ッ、ドッドン、「そーりゃ」、お囃子も段々盛り上がりいよいよ神社の定位置に収まる時は、『馬鹿囃子』ドンド、ドンド、ドンド、ドンド、ドドンド、ウッドドン、クライマックス達しお疲れさん、夜店を見ながら帰宅(10時頃かな、明日からは夏休み)。

25日に舞台は午後3時頃天神を出て各町内に戻る、神社の正面に差し掛かった時には『きり太鼓』「はーよいよ」ドンカッカと舞台の上から全員正座で拝礼、鳥居を出た所に”アイスキャンデー屋”があった、博労町の舞台はその前でストップ非常に重たい舞台のせいか引き手がアイスキャンデーをほおばっている、後に控えし舞台はどの町内も怒りもせず待っている、当時はその位悠長なものだった。炎天下の中お囃子を演りながら町内を一周し天神祭りは終演(終わってしまった、むなしい一時が脳裏をかすめる)。舞台に魅せられてしまった我輩は空箱・割り箸・ボール紙で舞台の模型を作る、汽車の絵といい、舞台の模型といい、飽きもせず同じ物を幾つも幾つも作った り描いたりしていた(△○の一つ覚えたいに・・・・バカバカ)。

|

|

|

|

現在の伊勢町1丁目舞台 当時は2階の屋根は 無くおんぼろ舞台 お囃子は負けなかった |

現在の伊勢町2丁目舞台

|

現在の伊勢町3丁目舞台

|

小学4年生頃から、身体が少々太り出して「つまずいて」良く転んだりした為、右松葉杖を突いて歩くようになった。知り合いの方が、信州大学病院を紹介してくれ、整形外科に診察に行った(信大に初めて整形外科が出来たらしい)。小学6年生の夏信大に入院する事になった。

左足はほぼ普通に動かすことが出来たが

、足のつま先が引っかかり転ぶという事で、つま先を上げている状態を保つ様に足首を固定する手術をする事になった。手術はかなり時間が掛かった、腰から下の局部麻酔だった為、手術の途中で目が覚め、痛くは無いが足首の骨に鎹(かすがい)を打ち込む音と響き

(カーン・カーンって感じ)がしたのは今でも忘れられない(整形外科の先生はマイ金槌・マイ鋸・マイドライバーが在るらしい・・・・まるで大工さん)。手術後は腿から足先までギブスで巻かれ動く事が出来ず、排便・排尿をベットの上で行

わなければならず中々出てくれない、初めての経験とはいえ大変苦労をした。最初は個室だったので痛みがなくなると退屈で困ったが、たまたま我輩と同年代位で、骨肉腫の為足首を切断するという女の子がいて、部屋へチョクチョク遊びに来てくれていたので助かった。常にあっけらかんと話をしていた

が、今思うと心中は如何なものだったのかな・・彼女はすごく気丈な人だったんだな、きっと・・・・・・・・。

手術後も我輩は障害者だという意識はまだ無かった、びっこ(差別用語になるのかな?)をひく一人の人間、結構負けず嫌い、喧嘩も立ってやると負けてしまう為、まず転ばしてからやった・・・・・・・・・・・・(結果は?!)

もしかしたら生意気だったのか(周りの人達の温情を逆撫でしていたかも・・・・今後悔しても始まらないな!)

こんな事もあった、昼飯のラーメンにコショウを沢山 入れ美味しく食べたが、顔の“ほてり”がなかな取れずに時間が掛かってやっとひいた、ところが夜中に「ウーウー」とうめき声をだし舌を噛み“ヒキツケ”を起こしたらしい、幸い父親が気がついて割り箸 に手ぬぐいを巻き、口をこじ開けて箸をくわえさせ取り合えづ舌を噛み来る事は無くなり、かかりつけの医者を呼び浣腸、大きいやつを全部だし一件落着(その時舌を噛み切っていたら・・・・・・良かったのか悪かったのか)そんなこんなで小学校も無事終了。

| 誕生 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 宮使い | 退職後 | 音楽の事 |